Potentialité : apparemment, c'est un synonyme de possibilité ou de capacité.

Cela démontre la potentialité d'un texte à être actualisé à chaque fois qu'il est lu (un blogue). Potentialité au lieu de possibilité, et deux formes passives : bravo pour le style. Autre exemple : ...

l'arme des plus grands utilisant avec tous leurs moyens les potentialités techniques que les anciens monopoles voudraient vainement brider (Agora-Vox, 06.06.2007). L'on est étonné de voir

potentialités techniques au lieu de potentialités technologiques.

Toujours dans le

potentiel ou la

potentialité, on peut aussi trouver sur internet de jolies phrases, comme celles-ci, extraites d'un blogue (Terre de brut) : [...]

cette critique pourrait potentiellement remettre en cause l'ensemble du système. Et le rédacteur poursuit tranquillement :

La population pourrait peut-être ne serait ce (sic)

qu'imaginer que ce système de production ne pouvait se poursuivre. Ce style pourrait peut-être être potentiellement maladroit.

Potentiel : on trouve de plus en plus souvent l'adjectif substantivé potentiel, dans le sens d'aptitude, de capacité, de possibilité, de prédisposition, voire de talent (en puissance). C'est à Nova qu'elle doit tout et plus particulièrement à Fadia Dimerdji, cofondatrice de Nova, qui a su repérer le potentiel de la jeune femme venue de Morlaix, à l'époque où elle-même n'y croyait pas (Pure People point com, 11.12.2013). Le mot potentiel est surtout employé comme terme technique dans les sciences (mécanique, physique, électricité, mathématique...), et aussi en psychologie.

Étymologie : de l'anglais potentiality, emprunt au latin médiéval potentialitas, -tatis, dérivé de potentia : puissance. Verbe possum, posse : pouvoir.

Pouce (

haut ou bas) :

ou

: voir

J'aime.

Pourrir : ce verbe, désormais transitif, signifie gâter, empoisonner, voire bousiller, détériorer. Disons qu'il ne va pas fort et qu'il me pourrit mes sièges avec tout ce sang... (Slate point fr, 09.07.2012). Ou bien ces conseils judicieux : Comment pourrir le PC du collègue stupide, ou encore : Comment pourrir la vie de son patron. Autre exemple : L'Univers perd une bataille dans sa lutte pour pourrir la vie de Francis, de Rouen (titre du Gorafi, 07.10.2014).

L'emploi transitif de pourrir est possible en français, dans un sens moral par exemple, où il prend la signification de 'corrompre' : pourrir le cœur, pourrir l'âme. Au sens figuré, gâter à l'excès : un enfant gâté, pourri.

Étymologie : du latin putreo, putrere (putresco, putrescere) : être pourri, être en ruine. Venant de puter, putris : gâté, pourri, corrompu. Cf. en français putride, putréfaction.

Pouvoir : il y a trois ordres (au sens pascalien) de jouissance dans la théorie du pouvoir :

- 1. le pouvoir physique : on peut casser la gueule de ses petits camarades. C'est jouissif.

- 2. le pouvoir social : l'argent et la position sociale donnent le pouvoir d'acheter tout, y compris les autres. C'est très jouissif.

- 3. le pouvoir religieux : c'est le pouvoir sur les esprits que donne l'autorité religieuse, qui s'auto-proclame infaillible, ou se donne le droit de lancer des fatwas. C'est le pied divin.

Définition du « vrai pouvoir » par un représentant de la gent médiatique : «

Mon pouvoir, excusez-moi, c’est une vaste rigolade. Le vrai pouvoir stable, c’est le pouvoir du capital. Il est tout à fait normal que le vrai pouvoir s’exerce » (sic, paroles du grand penseur et humaniste F.-O. Giesbert, citées par

Acrimed, 11.01.2012). Il ne s'agit donc ici que du pouvoir N° 2 de notre classement. Voir

Force.

Étymologie : du latin possum, posse : pouvoir.

Pouvoir d'achat : avant on disait revenus, voire aisance financière ou même fortune.

Le pouvoir d'achat des ménages (leurs revenus). Les citoyens ne sont plus caractérisés par ce qu'ils gagnent (les revenus), mais par leur possibilité d'acheter, c'est-à-dire dépenser, de

consommer. Nous ne sommes donc plus des citoyens, mais des consommateurs dans une optique mercantile et consumériste.

Le pouvoir d'achat des Français a baissé en 2012 pour la première fois depuis près de 30 ans, en raison notamment des augmentations d'impôts au deuxième semestre. [...]

Mesuré par unité de consommation, ce qui permet de le ramener à un niveau individuel, le pouvoir d'achat des Français s'est replié de 1% en 2012, un record depuis 1984 (Le Progrès point fr, Vingt Minutes point fr, divers media

PLCC, 27.03.2013). Noter le néo-verbe « se replier », dans le sens de diminuer, reculer, fléchir, se réduire, perdre...

Étymologie : pour pouvoir, voir rubrique précédente. Achat, acheter, étymologie difficile : accepto, acceptare (ad-cipio) : recevoir (?).

Powered (américanisme, prononcer paʊə(r)d ; loteur ne propose pas de prononciation en français) : ce terme abondamment véhiculé par les concepteurs de pages internet signifierait : créé, réalisé, développé, optimisé, souvent suivi de la préposition anglaise by. Powered by Invasion Power Coord. Version Française par IBP French (sic). Voilà qui est puissant.

NB. On peut trouver dans certains sites le mot propulsé, qui doit être la traduction française de powered : Le blog de Philippe Quo est fièrement propulsé par WordPress.

Étymologie : powered, forme de participe passé de to power (qui n'existe pas). Venant du français pouvoir.

Pragmatisme (en politique) : anciennement “ opportunisme ”. Le fait que des socialistes sont devenus ministres d'un gouvernement de droite, c'est du

pragmatisme politique. Et que, sentant le vent tourner, certains ex-ministres de droite se tournent vers la gauche (c'est actuellement [avril 2012] une véritable valse des étiquettes) n'est aussi que du

pragmatisme politique. Nulle suspicion de carrièrisme ni d'intéressement financier, contrairement à ce que pourraient penser certains esprits tordus. Voir

Coming out.

Le pragmatisme est une doctrine qui consiste à proclamer que n'est réellement vrai et utile que ce qui réussit. État d'esprit typique des Étazuniens et des Anglo-Saxons en général.

Étymologie : emprunt à la philosophie allemande pragmatismus, par l'intermédiaire de l'anglais pragmatism. Grec

πραγματικός (pragmatikos) : prudent, avisé, habile politique. Πραγμα (pragma) : action, actes, activité, affaire.

Pratiquement : cela signifie exactement : 'dans la pratique', 'd'une manière pratique', 'en fait', et s'oppose à l'adverbe théoriquement : dans la théorie. Mais cet adverbe a pris, de façon envahissante, la signification de

presque ou de

quasi, quasiment chez les adeptes de la néo-langue.

J'ai pratiquement terminé : j'ai presque terminé. Exemple trouvé en chapô d'article :

Le squelette pratiquement complet d'un mammouth, qui aurait vécu entre 200.000 et 50.000 ans avant notre ère, a été mis au jour en Seine-et-Marne (The Huffington Post point fr, Maxi-Sciences point com, L'Express point fr, divers media

PLCC, 06-07.11.2012). On attend la découverte d'un squelette théoriquement complet.

Adverbe à éviter, et ce d'autant plus qu'il semble que ce soit un emprunt à l'anglois

practically, comme dans cet exemple :

How to Travel Practically Anywhere (titre d'un roman de Susan Stellin ; les majuscules sont évidemment dans le texte, suivant la mode angloise). La pollution est telle que même les Russes emploient cet adverbe

pratiquement (практически : praktitcheski) dans le sens de 'presque' : « Я из простой

семьи, и я жил очень

долго этой жизнью,

практически всю

свою сознательную

жизнь » (Je suis issu d'une famille simple, et j'ai vécu très longtemps cette vie,

pratiquement toute ma vie consciente [

Vladimir Poutine]). En russe, presque se dit почти (potchti).

Étymologie : latin practicus, practica : actif, agissant. Grec

πρακτικός (practicos) : actif. Verbe πράσσω (prassô) : achever, exécuter, accomplir, faire.

Précarité, en situation précaire : pauvreté. Alupec, association de lutte contre la précarité, l'exclusion et le chômage. Ici, bizarrement, le mot 'chômage' a été maintenu. Mot sublime d'une chef d'entreprise, directrice d'un institut de sondage (= manipulation), Laurence Parisot : « La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? ». Autrement dit, être pauvre, malade et sans amour, c'est une loi naturelle. Tandis qu'être riche, bien portant et aimé, c'est anti-naturel ?

A signaler ce néologisme ségolénien : précariat (= pauvreté). Précarité, pauvreté ne suffisaient apparemment pas pour cette grande dame, créatrice de mots novlangais (bravitude [bravoure], excellence environnementale [qualité de vie (?)], instrument scripteur [stylo], etc).

A donné le verbe précariser : devenir pauvre, rendre pauvre, appauvrir. Au XXè siècle encore, même si les familles urbaines précarisées n'ont plus à sauvegarder leur patrimoine, il reste à protéger l'honneur (Lecture-Écriture point com, à propos de l'avilissement de la femme par l'islamisme).

Étymologie : précaire, du latin precarius : obtenu par prière. Prex, precis : prière, ce qui est obtenu par prière. Precor, precatus, precari : prier, supplier. En effet, en français, est précaire ce qui ne s'exerce que par permission ou tolérance, avec dépendance. A pris, avec le temps, le sens de fragile, non solide, non permanent.

Précédant / Précédent : il est parfois difficile de faire la différence entre le participe présent et l'adjectif. Pourtant l'exemple suivant ne présente pas de difficulté extraordinaire : Les étiquettes des produits soldés doivent, en effet, comporter le prix de référence qui est le prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédents les soldes (monnaietime point fr). Il semble que là, le participe présent s'impose. En tout cas, cela crée un fâcheux précédent.

Précipitations : rien à voir avec des réactions chimiques, – du moins dans la bouche des présentateurs du bulletin météo,

experts en pluviométrie appliquée. Il s'agit tout simplement de pluies ou d'averses, mais l'allongement du mot donne peut-être un air plus scientifique à ce simple énoncé – à moins qu'on ne veuille par cet artifice gommer le caractère ennuyeux de la pluie.

Risques de fortes précipitations dans le sud-est au cours de la journée, ça fait sans doute mieux que : Risque de fortes pluies – ou de fortes averses – dans le sud-est... Voir

Giboulées.

ℜappel : les précipitations – toujours au pluriel dans ce cas –, ce sont les formes de l'eau à l'état liquide ou solide provenant de l'atmosphère ; par métonymie, ce qui tombe ainsi : précipitations atmosphériques, aqueuses liquides (pluie, brouillard), solides (neige, grêle) (Cnrtl). Les précipitations, au sens météorologique, ce n'est donc pas seulement la pluie.

Pour varier leur vocabulaire, ces mêmes présentateurs (~trices) disent parfois

ondée, terme au demeurant assez poétique, au lieu de pluie, ou instabilité (temps instable : alternance de pluie et d'éclaircies), ou de façon ridicule :

épisode pluvieux.

Étymologie : du latin præcipitatio, -nis : chute. Cet emploi date de la première moitié du XXe siècle.

Prédateur sexuel (anglicisme rampant) : on entend de plus en plus l'expression prédateur sexuel dans les séries B étazuniennes, ou dans les émissions d'enquêtes criminelles (Les Enquêtes impossibles de NT1, par exemple), expression reprise par la suite par tous les media. Il s'agit d'un délinquant ou d'un criminel sexuel, évidemment. On se demande pourquoi ces expressions françaises, très claires, ont été remplacées par une expression anglo-américaine plus floue. A cause des mots « délinquant » ou « criminel » ? Exemples : Un prédateur sexuel de 41 ans qui était entré en contact jeudi, sur Facebook, avec une adolescente d'Antibes (Alpes-Maritimes), a été arrêté vendredi par les gendarmes, rapporte le quotidien «Nice-Matin» (Le Parisien point fr, 01.03.2015). Je m'engage à ce que cette affaire abjecte permette d'écarter tout prédateur sexuel condamné de nos écoles (Najat Belkacem, ministresse de l'Éducation dite nationale, sur son blogue, 27.03.2015). Un possible prédateur sexuel [sic] arrêté près de Bordeaux (titre de France-Info point fr, 29.06.2014).

ℜappel : un prédateur est un animal qui vit d'économie destructrice : l'aigle, la buse ou la chouette sont des oiseaux prédateurs (= de proie).

Étymologie : du latin prædator : pillard, voleur. Præda : proie. Du verbe prehendo (prendo), prehensum, prehendere : prendre.

Préempter : c'est le fait d'avoir une priorité d'acquisition pour un bien. Dans quel sens doit être comprise la phrase suivante, lue sur Slate point fr du 08.07.2012 :

eCall (...)

doit rester un système dormant. (...)

préempte toutefois le site du Parlement au chapitre «protection des données» de la résolution eCall (

★). Dans la phrase citée, préempter doit signifier avertir ou prévenir, voire objecter. Les zautorités et les rédacteurs de magazines, ou l'art d'employer les mots n'importe comment, car la racine de préempter indique l'action d'acheter (cf. emplettes, de même racine).

(★) e-call est un système automatique, installé dans les voitures, qui appelle lui-même des secours en cas d'accident. On espère seulement que ça ne calera pas.

Étymologie : dérivé du latin emptio, -onis : achat, venant du supin emptum, du verbe emo, emere : acheter, d'abord : prendre. Latin médiéval preemptio, -nis : achat d'avance. Le Harraps de loteur signale que pre-empt en anglais signifie devancer, et pre-emptive : préventif. Conclusion : les néo-rédacteurs de Slate point fr ne prennent pas la peine de réfléchir en français, et charabiatent en globish.

Préférence nationale : concept épouvantablement fasciste pour les tenants de la pensée unique et les partisans de l'idéologie dominante : il ne saurait être question de favoriser les vrais Français, car des étrangers maîtrisant mal le français et sans qualification particulière sont préférables et préférés. On se dirige ainsi vers une médiocrisation de la langue et des esprits, vers une

discrimination à l'encontre des Français et, à terme, vers une mise à mort délibérée de la France.

En 2002, que serait-il arrivé si les Français avaient commencé à se demander si la “préférence nationale“ était vraiment un concept aussi inacceptable que la pensée unique le prétendait ? (blogue Euro-Synergies, 09.05.2009).

Étymologie : préférence, du verbe préférer, venant du latin classique præfero, prælatum, præferre (præ-ferre) : porter en avant. De là vient prélat, littéralement : mis en avant, préféré.

National, venant de nation, du verbe nascor, natus, nasci : naître. Voir

Nation.

Prégénérique (vocabulaire du cinéma et de la télévision) : il s'agit d'une courte séquence d'introduction avant le générique d'un film ou d'un épisode d'une

série télévisée, afin de mettre le spectateur en appétit (et pour l'obliger à lire le générique).

J'ai trouvé amusant que Michel Denisot et Daphné Bürki fassent des prégénériques : depuis trois ans, c'est un peu notre marque de fabrique (Closer-Mag point fr, 09.03.2013). Ou bien :

Alors, les prégénériques existent depuis 40 ans, moi je fais de la télévision depuis 40 ans, je pense que... (Closer-Mag point fr, 09.03.2013). Tiens, un présentateur de télévision qui pense. Mais il est vrai qu'il s'arrête tout de suite après le ‹ que › (suspension, réticence ou aposiopèse).

Prélat : dignitaire religieux. Lu sur Vingt Minutes point fr (15.11.2013) : ... les fidèles ont appris que le tagueur n'était autre que l'imam lui-même, selon le quotidien Sud-Ouest. [...] Le prélat est convoqué pour une audience de plaider coupable le 8 janvier 2014. L'imam n'officie plus depuis quelques jours.

ℜappel : prélat = dignitaire ecclésiastique qui a reçu l'ordination épiscopale ; dignitaire ecclésiastique attaché à la maison pontificale ou à la Curie romaine

Imam = dignitaire religieux (dans l'islamisme). Il n'y a pas d'« ordination » d'imam, donc pas de prélat chez les musulmans. Confusion des mots dans les media : on emploie pour la religion musulmane des termes qui ne peuvent s'appliquer qu'au christianisme. Cela est-il dû à l'ignorance crasse des journalistes ? Ou à un désir de mettre les deux religions sur un pied d'égalité ?

Étymologie : latin prælatus : qui est porté en avant, préféré, supérieur.

Premier : cet adjectif bien-pensant et '

politiquement correct' s'emploie dorénavant à la place de 'primitif', jugé péjoratif :

Les Arts premiers. Ce qui suggère qu'ils sont non seulement les premiers dans le temps, mais les premiers tout court – et là c'est grave. Voir

Politiquement correct.

Étymologie : latin primarius, dérivé de primus : premier, superlatif correspondant au comparatif prior. Cf. prime, comme dans l'expression

de prime abord.

Premier Avril ou Poisson d'Avril : vieille coutume datant du temps où l'An Nouveau était fêté après l'Équinoxe de Printemps. Après le passage de l'An Nouveau au Premier janvier (en 532, définitivement adopté en 1564 : Édit de Roussillon), on continuait à fêter facétieusement le Nouvel An après l'Équinoxe de Printemps, en s'offrant des cadeaux ou des poissons (réminiscence chrétienne ?).

Les organismes officiels perpétuent cette joyeuse tradition en augmentation les tarifs : électricité, gaz, billets de trains ... Les néo-crétins de l'État s'amusent à nos dépens.

(Rubrique rédigée un Premier Avril).

Première dame (de France ou d'ailleurs) : néo-crétinisme politico-journalistique particulièrement crispant, en vogue depuis le début du XXIe siècle, apparemment officialisé depuis le quinquennat du président Nicolas Sarkozy. C'est un calque de l'expression étazunienne – et donc stupide –

First Lady. Voir la rubrique

Première dame dans la Rue des Clichés (M° Maison Blanche, sur la ligne 7 La Courneuve - Villejuif). Cette expression ridicule est systématiquement employée par les journalistes quand il s'agit de l'épouse d'un président de la République, quel que soit le pays, et souvent sous sa forme anglo-saxonne

first lady, par exemple :

Cheveux courts, grands yeux noirs et veste sombre, elle trône avec assurance à la droite du leader suprême de Corée du Nord. Ce pourrait être la première sortie officielle de la First Lady de Pyongyang (Le Point point fr, 10.07.2012). Et puis, parler de la

First Lady de Pyongyang, y'a de quoi se taper le derrière par terre.

Avec l'élection de Fr. Hollande à la présidence de la République (mai 2012), Mme Trierweiler a réagi sainement :

Valérie Trierweiler a déclaré qu'elle était ouverte à toutes les propositions pour trouver un nom à la fonction qu'elle exerce, le terme de « première dame »

ne lui convenant pas. Dans le cas de Mme Trierweiler, cette appelation fausse est particulièment stupide car elle n'est pas l'épouse du président, mais sa concubine (« compagne »). Devrait-on l'appeler « la Première concubine » ? Les Anglo-Américains l'appellent la « première maîtresse » (the first girlfriend).

La "First Girlfriend" comme l'appellent les Anglais, élude en revanche toutes les questions sur sa vie intime (L'Express point fr, 02.09.2013).

Après l'été 2012, il semble qu'il y ait eu un revirement de la part de Mme Trierweiler, si l'on se fie à la déclaration suivante, qu'elle a faite à la presse : «

Vous savez, on ne devient pas Première dame comme ça du jour au lendemain, et j'éprouve maintenant une grande joie à faire ce genre de choses, et je continuerai » (18.10.2012). Il est difficile de lutter contre les expressions néo-crétines, imposées par l'ignorance et le crétinisme ddes journalistes. Lu sur Libération point fr :

Trierweiler (sic) :

«Je suis plus prudente». Alors qu'on lui demandait si elle était «contrainte», du fait de son statut de première dame, Valérie Trierweiler, invitée du Grand journal, a répondu : «Je suis plus prudente». Encore une fois, inutile de rappeler qu'il n'y a pas de statut de « Première dame » en France, contrairement à ce qu'affirme le rédacteur de Libération point fr. Noter également la vulgarité : « Trierweiler », sans titre ni prénom, en parlant de la personne qui vit avec le président de la République.

Les Étazuniens, toujours portés sur la poésie, disent POTUS (President of the United States) pour le mari, et FLOTUS (First lady of the the United States) pour son épouse. De sorte que le couple le plus en vue du monde s'appelle Potus-Flotus. Difficile de trouver des équivalents français, les sigles PdR (Président de la République), EdP (Épouse du président) ou CdP (concubine [compagne] du président) n'étant pas accrocheurs. Peut-être Préref (président de la République française) et Condupré (concubine du président) ?

Les journalistes, dont le crétinisme ne recule devant rien, affublent maintenant de ce « titre » bidon les épouses de tous les chefs d'État :

Les Premières dames, dont la Canadienne Laureen Harper, la Japonaise Hitomi Noda et l'Italienne Elsa Antonioli Monti, ont ensuite partagé un déjeuner avec au menu poisson du Maryland, légumes du potager de la Maison Blanche, sorbet à la clémentine et fraises de Virginie (

, 20.05.2012). La composition du menu est également d'une importance capitale, voire stratégique. On ne sait cependant pas si le menu était

bio. On ne sait pas non plus dans quel idiome ces « Premières dames » ont jargonné.

Au premier plan, cinq premières dames. A l'arrière-plan, deux secondes dames.

Par contre, bizarrerie journalistique, le mari d'une femme chef d'État ou de gouvernement n'est pas appelé

premier homme, ni

premier monsieur, mais "époux" :

Joachim Sauer, époux de la chancelière allemande Angela Merkel, était absent (

, 20.05.2012). Il s'agit là, en tout cas, de la part des journalistes, d'un épouvantable et ridicule acte de sexisme, le traitement réservé aux femmes étant supérieur à celui réservé aux hommes. Allez, qu'on les fusille, ces journalistes, et sévèrement !

La locution First Lady est traduite également en espagnol par 'primera dama' :

Valérie Trierweiler, la actual primera dama francesa, ha afirmado a la agencia Afp que su cuenta de Twiiter [sic]

fue "aparentemente pirateada" este martes [Lavanguardia point com] (Valérie Trierweiler, l'actuelle première dame de France, a affirmé à l'agence A.F.P. que son compte Twitter a été "apparemment piraté" ce mardi). Autre exemple :

Primera dama mexicana es sometida a cirugía por desgarre de retina (la première dame du Mexique a subi une opération pour un déchirement [décollement] de la rétine). En russe aussi, semble-t-il :

Первая дама Франции возвращается в журналистику (Komsomolskaya Pravda) : la première dame de France retourne au journalisme. La gangrène semble avoir gagné le monde en ce qui concerne cette expression étazunienne, adoptée par beaucoup de pays.

Étymologie : première, premier, du latin primarius, dérivé de primus : premier.

Le Littré signale que « Dame » était un titre qu'on donnait à la femme d'un seigneur, d'un châtelain, d'un chevalier, d'un gentilhomme, par opposition aux femmes mariées de la bourgeoisie qui ont porté pendant longtemps le nom de demoiselles. Les chefs d'État modernes étant en général d'extraction roturière, le titre de « Dame » ne convient donc pas à leurs épouses. Dame, du latin domina, féminin de dominus : seigneur, maître.

Concubine, du latin concubina : celle avec qui on couche. De cum : avec, et le verbe cubo, cubitum, cubare : coucher, couver. Cubitum donnera cubitus (l'os).

Premier-ministrable : cet authentique barbarisme (une forme participiale faite sur un substantif) désigne un homme politique (une femme politique) suceptible d'être nommé(e) Premier ministre :

J-L Borloo premier-ministrable ?, s'interroge gravement un media. Fait partie de ces aberrations langagières comme

micro-ondable ou

présidentiable. Entendu à la

french TV, lors d'une chronique « littéraire » : (Untel,)

dont on dit qu'il est goncourable (sic ; A2, 15.08.2012, 08 h 50). Voir

Ministrable.

Étymologie : pour premier, voir rubrique précédente. Ministre, du latin minister. Minister est à minus ce que magister est à magnus. Magister et minister, qui sont symétriques, sont deux doubles comparatifs. Magister = may-ius-ter, le plus grand ; minister = min-ius-ter, le plus petit. Magister est le maître, minister le serviteur. En latin d'église, le ministre est le serviteur de Dieu. Plus tard, ministre devint un officier public, un dignitaire.

Premium (anglicisme, mot s'écrivant sans accent en français, prononcer pri:mɪəm) : ce mot qui en anglais signifie prime a diverses acceptions bizarroïdes. Pur jus (Jus d'orange pure premium), premier ou de première qualité, haut de gamme, suprême, supérieur, super, etc. Nos tests premium (sans la marque du pluriel ici), Windaube Ouista Édition Familiale Premium (il existe en effet aussi une Édition Familiale Merdium, à peu de chose près équivalente), etc. Noter au passage le mot édition, qui signifie version.

Étymologie : latin præmium : prérogative, avantage, prix, récompense. Les sens relevés plus haut sont des anglicismes. Du latin præmium vient le français prime (d'assurance, par exemple), sans doute par l'intermédiaire de l'anglo-saxon premium.

Il existe le verbe latin premo, pressum, premere : presser. Peut-être que l'expression que l'on voit sur les bouteilles de jus de fruit étazuniennes pure premium est en relation avec ce verbe et non avec præmium (?).

Prénoms : les prénoms des néo-crétins sont de plus en plus anglicisés :

Christopher au lieu de Christophe,

Michael au lieu de Michel,

Gregory (avec ou sans accent) au lieu de Grégoire, sans compter les prénoms comme

Kevin,

Quentin,

Jason (prononcé djézonn au lieu de Jason, comme le héros grec) (

★), Eliott, Brandon, Bryan (prononcé avec affectation braille-âne, peut-être parce qu'ils braillent comme des ânes), Jennifer, Patricia etc. Même les traditionnels Denis ou Thomas sont prononcés deniss ou thomass par les acteurs quand il s'agit d'un film anglo-américain (ont-ils des ordres pour cela ?)

(★) Loteur a entendu un animateur de la french TV prononcer « Jason et les Argonautes » : djézonn et les Argonautes. Bravo pour la culture.

Une journaliste de la french TV prononça le prénom de Roman Polanski 'Romane', ce qui a fait d'abord supposer à loteur que Polanski avait une femme ou une fille nommée Romane. Mais c'est apparemment une mode chez les "journalistes" et les gens de télévision, car d'autres représentants de ces professions ont prononcé également 'Romane' le prénom du cinéaste (sur A2, sur NT1...). Pendant des décennies, on a prononcé 'Roman', et tout d'un coup c'est devenu 'Romane'. Apparemment les gens de télévision ont décidé de réformer le français et sa prononciation. Quant aux prénoms masculins comme Justin ou Martin dans les feuilletons télévisés ou dans les films étazuniens, ils sont systématiquement prononcés Justine ou Martine, ce qui pourrait faire penser qu'on a affaire à des femmes. Autre exemple : à propos du scandale de Volkswagen (sept. 2015), loteur entendit le journaliste blablatant à la télé dire : « Le patron de Volkswagen, Martine Winterkron, a présenté sa démission ». « Tiens, pensa loteur, le patron est une femme ? » Hébé non, il s'agit un homme, dont le prénom est Martin. Les exemples de ce type sont, hélas, hélas, hélas, légion. Les gens de télévision ont pris la sotte habitude de prononcer les prénoms à peu près comme dans la langue d'origine, ce qui est source d'équivoques.

La prétendue culture étazunienne et « afro-américaine » est donc tellement prégnante que beaucoup de parents donnent des prénoms anglo-saxons à leurs chers rejetons. Mais des personnalités choisissent d'elles-mêmes un prénom anglo-saxon fantaisiste, comme « Harlem » par exemple. Harlem Désir ou Noir Désir ? Un célèbre fouteballeur anglais a, lui, appelé son fils Brooklyn. Tous les quartiers de New-York vont-ils y passer ? Que penser si certains appelaient leur fils Montmartre ou Montparnasse ? Il est vrai qu'il existe un Montparnasse Bienvenüe, – mais c'est une station de métro de Paris.

Quant à l'homme politique français Jacques Lang, il se fait appeler Jack (prononcer ʤæk) Lang. Telle autre personne (française) se fait appeler John Paul. Loteur est à même de révéler que, alors qu'il travaillait dans une Mutuelle destinée aux enseignants – gens censés être cultivés –, il a vu que sur une fiche une famille avait affublé un garçon du prénom de Tommy Lee. Lu sur le forum Agora-vox : Que les profs comprennent que le service public c'est d'abord le service du public. A Henry 4 être 40 élève (sic) par classe ne pose pas de vrai problème. Oui, Henry 4 et non Henri IV. Les gens sont tellement néo-crétinisés (par la télévision, les media etc.) qu'ils écrivent spontanément des prénoms français à l'anglaise. Et puis écrire être 40 élève par classe, cela pose un vrai problème.

Tous ces prénoms, stupides ou ridicules, sont pour la plupart tout droit hérités des films de série B américains, ou de chanteurs. Déclaration de l'heureux papa (français) d'un petit Duncan : « Nous l'avons [l'enfant] appelé Duncan à cause du héros de la série Highlander ». L'on assiste maintenant à l'éclosion de nombreuses et nombreux Vanessa Parapluie ou Kevin Dubois (★). Cf à ce propos le sketch fameux de F. Blanche et P. Dac sur le sâr « Rabindranath Duval ». Cette manie affecte même les noms qu'on donne aux animaux domestiques. "Lucky" est le nom le plus donné aux chiens en 2015, annonce triomphalement le titre d'une chronique de Yahoo (06.01.2016). Pas de chance : c'est un nom anglais. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de placer un enfant sous la protection d'un saint, on lui donne l'exemple d'une vedette du 'show-bizz'. Cette désacralisation nous semble grave (= perte de repères spirituels) – alors que les Mohamed ne se comptent plus. Il est à craindre qu'à terme l'on ne compte plus que deux types de prénoms en France : des prénoms anglo-saxons d'une part, des prénoms arabes d'autre part.

(★) Loteur a pu lire à la fin d'un article sur la Chine les noms des rédacteurs : Kevin Yao et Jean-Stéphane Brosse pour le service français. Kevin Yao : un prénom anglo-saxon + un nom chinois.

Signe des temps : en France, ce sont les prénoms maghrébins, comme Mohamed, qui sont maintenant le plus rencontrés dans les listes de naissance de l'État-civil. Un pas de plus vers la dhimmitude.

Les prénoms semblent porter les fantasmes ou les délires des parents. Outre les prénoms anglo-saxons, des prénoms bizarres ou stupides émergent de plus en plus : la justice vient d'interdire (février 2012) à un couple de prénommer leur enfant « Titeuf », un petit héros de B.D. Une personnalité écologique aurait, paraît-il, prénommé sa fille « Thérébentine » (pourquoi pas Chlorophylle ?). Un autre couple voulait prénommer leur enfant « Daemon » (d'inspiration anglo-saxonne) ; la jutice, là aussi, a dû intervenir. Une présentattrice de jeux télévisés (TF1) a appelé sa fille du prénom français Willow. Cette présentatrice anime d'ailleurs un jeu au nom français « Money drop ». Telle autre vedette du spectacle a prénommé sa fille Seven. Quant à certaines célébrités internationales, elles donnent quelquefois à leurs enfants des prénoms franchement stupides ou ridicules : Seven, Zahara, Maddox, Shiloh...

Le fait de porter un prénom anglo-saxon serait même – si l'on en croit le sociologue Jean-François Amadieu – pénalisant : « A capacités égales, ils auront de moins bonnes notes à l'école et moins de chances de voir leur CV retenu à l'embauche qu'un Pierre, un Thomas ou une Anna. S'appeler Kevin, Dylan ou Shirley ressemble à un boulet ». « Ces prénoms ont été plébiscités par les milieux défavorisés, auxquels on associe un faible niveau culturel » (Le Matin point ch, 14.10.2010) ; les milieux justement qui regardent trop la télévision.

Et, quand il s'agit d'un prénom français, il peut donner lieu à des jeux de mots douteux ou lamentables. Ainsi, dans une réclame (pub) à propos d'un désodorisant corporel à la pierre d'alun, un publicitaire fait brailler un môme dans un français impeccable : Hé, c'est qui Alain ? (voir la rubrique Emprunt pour la confusion in / un).

Il est maintenant recommandé aux présentateurs de France 2 et 3 de ne pas prononcer le mot 'saint' quand, après avoir annoncé le temps qu'il fait ou qu'il fera, ils lisent, dans l'éphéméride qui s'inscrit sur l'écran, l'heure du lever et du coucher du soleil et la fête du jour. L'interdiction de prononcer ce mot sur les chaînes du service public serait récente. Sur la 2, par exemple, la présentatrice se contente de dire « bonne fête à tous les Roland » (et non pas : c'est la saint Roland) ou « on fête les

Alain » (Alain, sans liaison). Comme on l'a déjà fait remarquer : la novlangue désacralise tout, et les media avec la

french TV contribuent à cette désacralisation. On se croirait revenu aux temps de la

Révolution Française.

Verbe : (se) prénommer. Exemple édifiant : d'un côté : Selon France Télévisions, la jeune femme se prénomme Claire Seguin et a crié au déni de justice après son geste (Pure Media point com, 01.02.2012). Mais de l'autre côté : L'enfarineuse a aussi approché les journalistes de BFMTV pour se présenter. Disant s'appeler Claire Seguin, habiter Lille et être âgée de 45 ans ... (Le Figaro point fr, 01.02.2012). D'un côté, elle se prénomme, de l'autre elle s'appelle. D'un côté, c'est une jeune femme, de l'autre c'est une femme de quarante-cinq ans. Ah, la précision des journalistes !

A signaler ce tic ridicule : essayer de prononcer les prénoms comme on le fait dans leur langue d'origine : 'Rravier' ou 'Rravière' pour le prénom espagnol Javier par exemple au lieu de dire Xavier. Dans un louable effort de tentative de maîtrise linguistique, un journaliste alla jusqu'à dire Maïkeul Gorbatchev (Michael à l'anglaise) au lieu de Mikhaïl (kh comme une jota douce) Gorbatchev. Un autre journaliste d'A2 prononça le prénom arabe Riyan : raïan, – comme le prénom anglo-américain Ryan. Le journaliste avait peut-être des notions d'anglais, mais sûrement pas d'arabe. Mais un troisième journaliste prononça le prénom Sean (de Sean Connery) sé-ann (A2, 28.06.2010, journal de 7 h 00). Là, ce journaliste a fait plus fort que loteur.

C'est tout à fait comme la manie agaçante des journalistes de télévision de prononcer Rramas, Rrezbollah au lieu de dire Hamas, Hezbollah comme s'ils voulaient nous faire croire qu'ils maîtrisaient l'arabe. Cf. l'habitude insupportable et ridicule de certains journalistes de prononcer le nom de l'ancien président des États-Unis : Djôje Deubel-You Bouch ou Djorj Dabéliou Bouch (George Bush fils). Entendu sur une sympathique chaîne nationale de la french TV : L'aéroport John F. Kennedy (djonn f. kennedy, sic). Peut-être que Fitzgerald était trop difficile à prononcer ? Ou est-ce un simple calque de l'américain ? Un journaliste (sic) de la french TV commentait récemment l'activité économique et prononça le nom du ministre du Budget Éric Woerth : Éric Oueursss, comme le mot anglais worth (journal d'A2, 03.10.2008, 08h00 – [et dans de nombreux autres journaux télévisés d'ailleurs, jusqu'à la réforme pour les retraites et l'affaire Woerth-Bettencourt, où le nom du ministre commença à être correctement prononcé] ). Et le nom d'un(e) gagnant(e) du concours de l'Eurovision de la chanson en 2014, (Conchita) Wurst, est prononcé par la plupart des commentateurs ignares weurst, – comme l'adjectif anglais worst (pire) –, au lieu de wourst (saucisse, en allemand). A quand les infos en anglais ?

Étymologie : prénom, du latin prænomen, -inis : devant le nom.

Prépositions : tendent de plus en plus à disparaître en français, non seulement dans les textes journalistiques ou publicitaires, mais encore dans les communiqués mêmes du gouvernement :

Surveillance des élevages au regard du risque influenza sur le territoire national…

Risque influenza : risque de grippe [aviaire]. Trouvé sur Y'aoù :

Gordon Brown en Inde pour parler terrorisme ... 'parler terrorisme', un peu comme parler chiffons ?

Les exemples foisonnent.

Hapsatou Sy s'est véritablement imposée comme un des nouveaux atouts charme de la télé grâce à l'émission Le Grand 8 (Pure People . com, 16.01.2013). Atouts charme = atouts de charme.

Hors coût éventuel opérateur (Sans le coût [les frais] d'un opérateur éventuel).

Les années bonheur. Efficacité minceur.

Alimentation minceur. Programme minceur (la minceur semble obnubiler les pensées des contemporains, sans doute en relation avec la minceur de leur vocabulaire).

Relation Client,

Client attitude. Titre d'un article :

Quand l'Église anglicane décide de parler sexe (Le Point point fr, 10.03.2008). Ou bien encore :

Voici l'étrange trajectoire de ces chasseurs d’OTIS, qui ont finalement décollé à 9 h 52, d’après les données radars officielles (Re-Open 911 . info, 17.02.2012). Données radars = données fournies par les radars. Ou enfin :

Décès Bigeard : Sarkozy salue un "très grand soldat" charismatique (Le Point point fr, 18.06.2010). Décès Bigeard, au lieu de 'Décès du général Bigeard'. Cette systématisation des parataxes devient indécente.

Cette manière de juxtaposer deux substantifs, sans préposition pour les relier, est très choquante pour un Français normalement constitué, mais cela semble entrer dans les mœurs linguistiques. Inutile d'ajouter que c'est une imitation servile de l'anglo-saxon (lècheculisme). Voir

Juxtaposition. Quant aux prépositions, comme déjà dit, soit elles tendent à disparaître, soit elles tendent à être remplacées par la préposition

sur.

Étymologie : du latin præpositio, -nis : placé devant (præ : devant, avant, + positio : position, situation).

Prepper (anglicisme ou américanisme, prononcez comme vous voulez. Ne pas confondre avec pepper : poivre, quoique cela mette du piment dans les conversations). Pour alimenter les peurs traditionnelles liées aux changements d'ère (peur millénaristes, peurs de fin du monde, calendrier maya etc.), certains groupes ou certaines sectes se préparent à LA catastrophe finale. Ce sont les

preppers, ou préparationnistes. Les preppers sont des gens ou des groupes qui s'attendent à une hypothétique catastrophe ou fin du monde, et s'y préparent en conséquence. Voir

Survivalisme.

Exemple :

Selon sa belle-sœur Marsha Lanza citée par le Daily Telegraph, la mère du tueur de Newtown (

★), Nancy Lanza, était une « prepper » (divers media, 18.12.2012). Elle ne s'était pas, en tout cas, préparée à la tuerie perpétrée par son fils.

(★) 14.12.2012 : vingt-six personnes tuées, dont vingt enfants

Étymologie : prepper, fait d'après to prepare : (se) préparer. Venant du français préparer, du latin præparare, de præ : avant, et parare : disposer.

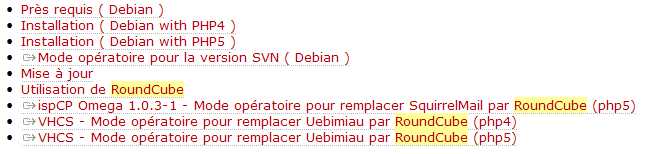

Prérequis (néo-barbarisme, deuxième moitié du XXe siècle, en provenance directe de l'anglo-américain) : conditions préalables, conditions indispensables, conditions exigées (demandées, nécessaires), conditions sine qua non

Les prérequis pour installer Windaube, pour installer tel ou tel programme... (ordis puissants, beaucoup de mémoire, – bref, des trucs chers). Cet anglo-américanisme agaçant s'impose surtout en raison de la paresse intellectuelle des informaticiens, qui ne prennent pas la peine de jeter un coup d'œil dans un dictionnaire, et qui trouvent plus pratique d'adopter des termes barbaresques.

Curiosité :

La curiosité, ici, c'est que le mot près (première ligne) soit correctement orthographié.

Étymologie : ce néologisme récent est formé de præ- → pré- : devant, avant + requis, participe passé du verbe requérir : demander une deuxième fois, réclamer. Requérir, du latin requiro, requisitum, requirere (re-quærere) : rechercher, demander, exiger.

Présidentiable (barbarisme) : qui a la stature d'un président, qui peut être président :

Hollande renforce son image de présidentiable (titre du Point point fr, du Nouvel-Obs point com, 05-06.02.2012). Mot à rejeter, tout comme la plupart des mots politico-journalistiques de la fin du XXe siècle - début du XXIe siècle - (moitié du XXIe siècle ?). Voir

Micro-ondable,

Premier-ministrable.

Les journalistes ont inventé le verbe hyper-barbaresque

présidentialiser (sic) – et non présidentier ; où est la logique ? – : faire figure de président, aspirer à être président.

Soumission est, selon des termes que reprend l'auteur lui-même, un «thriller» de «politique-fiction» qui utilise tous les dirigeants français de premier plan de ce début de XXIe siècle. Marine Le Pen, vêtue de tailleurs à la Merkel destinée à la présidentialiser (Slate point fr, 05.01.2015). Remarquer le pluriel

tailleurs, comme si l'intéressée allait changer plusieurs fois de tailleurs. Certains, au détour d'un article, auraient même rencontré le participe barbaroïde

panthéonisable, à propos d'une personnalité susceptible d'entrer au Panthéon. Gageons que ce barbarisme crèvera de sa moche mort.

Étymologie : présidentiable, fait à partir de président. Du latin præsideo, præsidere (præ + sedeo) : être assis devant, présider. La forme -able vient du latin -abilis : capable de.

Presser (une touche) : les informaticiens, gens pressés de nature, ne disent plus : appuyer sur (intransitif), mais :

presser (transitif). On peut d'ailleurs remarquer les deux versions :

presser sur (intrans.) ou

presser (trans.) tout court. Tout le monde a adopté ce terme, et France Téléfon demande impavidement de «

presser la touche dièse » sur son appareil téléphonique (

★). On n'est pas très loin des débuts de l'informatique et du fameux message du DOS de MicroMou, qui a fait rire tous les Français : « Pressez une touche quand prêt », traduction mot à mot de : « Press a key when ready ». A donné le substantif pression : Ceci permet d'afficher les pages en plein écran sur simple pression d'un bouton. Comme toujours, il s'agit d'une importation frauduleuse de l'anglo-saméricain. Il faudrait faire pression sur les informaticiens pour qu'ils adoptent un langage plus décent.

(★) Il ne s'agit pas d'un dièse, mais d'un croisillon. Tout le monde – ou presque – utilise le mot dièse, alors que la forme du véritable dièse est différente. Voir la rubrique Dièse.

Presser comme verbe transitif est possible en français, comme dans presser un citron, presser des olives, presser quelqu'un de faire quelque chose... Presser une touche, ce serait l'écraser pour en exprimer le jus.

Étymologie : latin premo, pressum, premere : presser.

Pression, mettre la pression (anglicisme rampant) : synonyme de presser, faire pression, exercer une pression, contraindre, pousser, parfois agir contre, obliger, forcer. Je lui mets la pression pour qu'il termine le boulot à temps (je le presse de terminer le travail à temps). Autre exemple : Ils (A. Merkel + N. Sarkozy) mettent la pression à la Grèce. Loteur aurait plutôt dit : font pression sur la Grèce. Et Yaourt! titre : Samsung met la pression sur l'iPhone. Langage de journaliste ou de néo-rédacteur, tellement influencés par l'anglo-américain qu'ils en oublient le français. Par malheur, cette expression stupide (mettre la pression) s'est répandue à la vitesse grand V.

Nous vivons sans doute dans une époque cocotte-minute, où la pression surgit sur nous de tous les côtés à la fois : pression fiscale, légale, bancaire, maffia politique et policière...

Étymologie : voir rubrique précédente.

Prestation (anglo-américanisme) : ce n'est plus le fait de prêter serment (prestation de serment), ce n'est plus non plus le fait de fournir un service ou une somme d'argent (prestations sociales), mais c'est le fait de donner un spectacle. La gagnante de la première édition d'"American Idol" a ainsi interprété le titre "My Country, 'Tis of Thee"... Une prestation saluée par Barack Obama en personne (Pure Media (Ozap) point com, 22.01.2013). Remarquer l'apostrophe suivie d'un guillemet étazunien (d'"American), du plus mauvais effet typographique. Et, chose bizarre, une apostrophe intempestive s'est glissée devant Tis. Est-ce une contraction (it is) ? Et, évidemment, les mots anglo-américains ne sont pas traduits. Autre exemple dans le même article : Les internautes ont été nombreux à applaudir la prestation de Beyoncé, tout comme les médias, saluant la prouesse vocale de l'artiste. On parle aussi de prestation dans le cas d'un sportif qui joue dans une rencontre, qui participe à une course, à un tournoi. On parle encore de prestation quand un artiste donne un spectacle, une représentation. Importation frauduleuse de l'anglo-américain.

Étymologie : latin præstatio, -nis : acquittement, paiement, garantie. Du verbe præsto, præstare (præ-sto) : se tenir en avant, se porter garant, répondre de, garantir, fournir, exécuter.

Présumé (néo-crétinisme) : le verbe présumer veut normalement dire : juger d'après certaines probabilités. De nos jours

présumé est une précaution de langage pour signifier que tout le monde est supposé être innocent jusqu'à preuve du contraire par décision de justice, – surtout les truands qui sont de

présumés innocents, et qu'une justice malvoyante relâche dans la nature (loi de la fameuse « présomption d'innocence »).

Un

présumé innocent n'est parfois qu'un futur probable coupable, – si l'on respecte la logique judiciaire d'une part et la manie contemporaine de parler d'autre part. Dans le même esprit, un inculpé est désormais

mis en examen etc.

Les néo-crétins y vont fort :

La présumée coupable a avoué le meurtre de X...(sic), ou bien :

Le présumé assassin a été arrêté pour le meurtre de Y... Inversion anglicisante + illogisme. Ou bien, lu sur Internet :

L'agresseur présumé a des antécédents judiciaires et a déjà été condamné puis incarcéré à plusieurs reprises (Le Figaro point fr, L'Express point fr, 07-08.10.2012). L'agresseur « présumé » a donné douze coups de couteau à sa victime et ce, devant témoins. On en arrive à des inepties pareilles, car on tient à respecter la très fameuse et néo-crétine « présomption d'innocence ».

Précaution oratoire : un tueur ou un délinquant n'est que

présumé coupable tant qu'un jugement de tribunal ne l'a pas reconnu comme tel :

Le père du tueur présumé d'Oslo habite à Cournanel, un village de l'Aude (Le Midi Libre point fr, 24.07.2011). Il est l'auteur du massacre de 77 personnes en juillet 2011, mais il n'est que tueur

présumé. Même chose avec le tueur du Colorado (juillet 2012, douze morts, soixante blessés) :

Les débats sur la santé mentale de James Holmes, auteur présumé de la tuerie d'Aurora qui a fait 12 morts en juillet 2012, ont repris cette semaine (L'Express point fr, 29.01.2014). Même chose encore avec le tueur du Connecticut (vingt-six victimes) :

Le tueur US présumé était considéré comme timide et intelligent (Le Nouvel Obs point com, 15.12.2012). A signaler que pour les trois derniers exemples, les tueurs sont étrangers et ont opéré à l'étranger (Norvège, États-Unis), et que ces précautions oratoires ne s'imposent donc pas : nous ne sommes pas dans le système judiciaire français. Noter également « Le tueur US » : le tueur Étazunien, le tueur

Américain.

En France, par contre :

Le meurtrier présumé, âgé de 24 ans, a été interpellé alors qu'il était sur le point de quitter le domicile familial (Le Figaro point fr, 27.07.2012). Il a assassiné sa famille, mais il n'est que meurtrier présumé. Toutes ces précautions oratoires de la part de nos intrépides journalistes sont horripilantes et induisent en erreur.

Encore un exemple piqué dans L'Express point fr du 06.08.2012 :

Fusillade dans un temple sikh: ce que l'on sait de Wade Michael Page, le tueur présumé (six morts à son actif, abattu par la police). Bon v'là que la police abat des tueurs présumés maintenant ! Voir

Supposé. Et puis, tiens, encore un exemple :

L'auteur présumé du meurtre a lieu même appelé la gendarmerie et a avoué le crime par téléphone, a-t-on appris ce vendredi de source judiciaire. Le suspect, âgé de 24 ans, a été placé en garde à vue, a indiqué le parquet de Nice (L'Express point fr, 07.09.2012). Et, plus loin :

Le suspect a été interpellé sur la terrasse de la maison avec un couteau de plongée. C'est un tueur

présumé, bien qu'il ait

avoué son forfait, et de plus il est simplement

suspect. Ça fait beaucoup d'illogismes.

(tuerie du Connecticut, déc. 2012) Tueur US présumé : il s'est suicidé après la tuerie (vingt-six victimes).

Question : est-ce que quelqu'un qui se suicide est un suicidaire présumé ?

Noter encore le sigle U.S. (sans les points) dans le sens d'américain, étazunien.

Loteur a trouvé sur internet la phrase suivante qui l'a singulièrement frappé :

Un agriculteur de 51 ans a été placé en garde à vue vendredi soir, soupçonné du meurtre d'un homme de 48 ans qu'il a reconnu avoir délibérément percuté avec son tracteur dans son champs (sic)

à Couvertpuis (Meuse), a-t-on appris samedi auprès du parquet de Bar-le-Duc (L'Express point fr, divers media, 18.08.2012). Le meurtrier est soupçonné d'un meurtre qu'il reconnaît avoir commis ! Ces journalistes nous étonneront toujours. A noter que la faute à « champs » est reproduite dans tous les media. Scotomisation ?

Cette précaution oratoire

présumé semble provenir de l'anglais « presumed ». Ce néo-crétinisme date de quelques années déjà ; avant on disait : la personne suspecte (ou soupçonnée) de meurtre, de vol, de telle ou telle chose, etc.

Étymologie : du latin præsumere, de præ : avant, et sumo, sumptum, sumere : prendre, proprement : prendre d'avance, d'où : se représenter d'avance, conjecturer. Bref, on conjecture, on suppose qu'un assassin est innocent alors même qu'il vient de tuer une ou des personnes devant témoins. Ce n'est que la justice qui, par une condamnation explicite, donne un statut d'assassin à un assassin.

Prêt, prêt de : au lieu de près de :

Dans cette interview qui dure prêt de 13 minutes, on assiste à un véritable interrogatoire (

article de w41k point com du 12.01.2011, rapportant un article d'

Acrimed point org [qui, lui, ne comportait pas cette erreur])... Ou bien :

Avec prêt de 4 000 visiteurs, le site est une réussite (Afrik point com, 07.02.2003). L'orthographe, elle, n'est pas près d'être une réussite. Et l'expression désormais classique :

Elle n'est pas prête de l'oublier. Et puis, tiens, cet exemple d'un auteur sur le site Agora-Vox qui maîtrise magistralement le français :

Nous sommes trop prêt d'un possible fin de civilisation pour que je ne vous entretienne pas de ce sujet majeur. « Trop prêt » : l'adjectif est au singulier – peut-être parce que le néo-rédacteur le prend pour un adverbe ; « un possible fin » et non une fin possible. Loteur n'a pas eu le courage de lire le reste de l'article.

Une curiosité que loteur livre au lecteur avide : [...]

pas de place à l'amateurisme car les lèvres épaisses, de ces géantes de 10 à 25 mètres qui sont prêtent (sic)

à se fracasser n'importe quel surfer (sic)

qui osera les défier (blogue d'Harold Quinquis, repris par Yahoo Sport du 24.01.2013). Remarquer : une virgule intempestive entre ‹‹ lèvres épaisses › › et ‹‹ de ces géantes ›› ; qui sont ‹‹ prêtent ›› à ; ‹‹ se fracasser n'importe quel surfer ›› (il manque sur ou contre). Du grand style, signé d'un « sportif expert ». Pas expert en orthographe, en tout cas. Par contre, l'emploi de

prêtes à (s'il avait été correctement orthographié) conviendrait ici. Mais cela prête à sourire.

Ou encore cette confusion près / prêt (les fautes et les omissions sont bien sûr dans le texte, qui a été piqué sur un blogue) :

Tous cela est a peu pret inutile meme si c'est couteux pour le contribuable. Et cet autre exemple, donc :

Je connais bien la sphère Dieudonné car je la fréquente de très prêt de part (sic)

mon travail (commentaire d'un article de Slate point fr du 30.09.2013). Loin de moi de supporter de tels barbarismes, s'exclame loteur, près de tomber en syncope.

Étymologie : prêt à : du latin præsto, præstare (præ-sto) : se tenir en avant.

Près de : du latin premo, pressum, premere : presser.

Prêtre : est devenu pour de nombreuses personnes (surtout journalistes) synonyme de pédéraste ou, comme on dit maintenant,

pédophile. Peut-être à cause de la parole du Christ : « Laissez venir à moi les petits enfants. » Ceci est particulièrement vrai dans les pays anglo-saxons, ou le mot

faith (foi) se prononce comme fesse.

L'indécent harcèlement médiatique actuel (printemps 2010) contre l'Église catholique sent la manipulation contre l'Église catholique toute entière et non contre quelques prêtres. Tandis qu'un certain sinistre du Minicul (Ministère de la Culture) continue à exercer sa charge, malgré le scandale du tourisme sexuel évoqué à son propos. Voir

Pédophile.

Étymologie : du latin presbyter : prêtre, emprunt au grec

πρεσβύτερος (presbyteros) : plus vieux, plus âgé. Comparatif de πρέσβυς (presbys) : vieux, âgé, ancien, chef. Cf. en français presbytie (déclin de la vision lié à l'âge), presbytère (bâtiment où logent les prêtres). Et comme le lecteur a toujours l'esprit mal placé, loteur tient à rappeler que presbyte n'a rien à voir avec presse-bite.

Preuve : opération de manipulation et d'intox. Exemple : les preuves, exhibées par les Étazuniens et Colin Powell au monde entier incrédule et ébahi, de détention d'armes de destruction massive par Saddham Hussein, pour justifier l'invasion de l'Irak. Les preuves n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Dicton populaire : « Ça, c'est une preuve à la Colin Powell ! » (c'est une preuve truquée, une preuve falsifiée).

Étymologie : du latin proba : épreuve, essai. Verbe probo, probatum, probare : essayer, éprouver, vérifier.

Prévaloir (

sur) : ce verbe signifie normalement : avoir l'avantage, prendre le dessus. [...]

il fut donné à un homme de prévaloir par l'armée sur le peuple et sur la France (Sainte-Beuve). Ce verbe signifie aussi : avoir plus d'importance, jouer un rôle prééminent.

Dans les nations civilisées, l'intelligence a toujours prévalu sur la force.

Alors, dans quel sens les journalistes et néo-rédacteurs emploient-ils ce verbe en absolu ?

"La situation prévalant de longue date selon laquelle la péninsule coréenne n'est ni en guerre ni en paix est terminée", indique le communiqué diffusé par l'agence de presse officielle nord-coréenne Korean Central News Agency (KCNA) (Le Monde point fr, L'Express point fr, Le Nouvel-Obs point com, Libération point fr, divers media

P.L.C.C., 30.03.2013). Prévaloir : être, exister, se produire, avoir lieu ? Faux sens évident commis par des journalistes qui ne maîtrisent pas le français et veulent écrire de façon pompeuse. Le

Cnrtl signale cette dérive du verbe, que Littré ne connaît pas.

Étymologie : du latin prævalere : valoir plus, l'emporter sur ; de prae : avant, et valere : valoir. La dérive journalistique « avoir lieu, se produire » vient sans doute de l'anglais to prevail, employé dans le sens affaibli de « se produire ».

Prévenir : chez les journalistes anglo-américanisés, le verbe prévenir signifie : ‘empêcher’ (de l'anglais : to prevent, empêcher). Titre d'un article du très sérieux Doctissimo point fr du 12.06.2014 : « Prévenir les risques alimentaires ». Comment les prévenir ? Par téléphone ? Les exemples, hélas, sont fort nombreux. Saturnisme : le dépister et le prévenir, ou bien : L'amiante, en prévenir les risques, ou encore Prévenir les risques sanitaires chez la personne âgée (Tiens ! on n'a pas écrit : chez un sénior) etc. etc. etc.

Le sens du verbe est tellement ambigu dans les exemples ci-dessus qu'on se demande si prévenir veut dire devancer, anticiper (sens premier), faire savoir à l'avance, avertir, alerter ou mettre en garde, ou bien alors (comme ici) : empêcher.

Étymologie : du latin prævenio, præventum, prævenire (præ-venire) : prendre les devants, venir avant, devancer.

Pride (anglicisme et néo-crétinisme, prononcer

praɪd) : veut normalement dire fierté ou amour-propre dans la langue dans Albionais, comme dans la locution moderne gay pride : fierté homo, traduite par Marche des fiertés [sic]. Cette pride (marche ou parade) donne lieu chaque année à un rassemblement et à un défilé d'êtres accoutrés bizarrement. Pour loteur, l'homosexualité, c'est comme la religion : ce doit rester intérieur et discret (opinion personnelle de loteur qu'il partage entièrement). La Gay Pride 2019, autrement dit la Marche des Fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi, Trans (LGBT), revient ce samedi 29 juin 2019 à Paris... (Sortir à Paris . com, 25.01.2019). Cette « marche » provoque des bouchons, des ralentissements que maudissent les automobilistes, qui maudissent déjà les zédiles de la mairie de Paris pour leurs décrets farfelus et illogiques. Voir Gay.

Étymologie : pride, proud, du vieux-français preux : vaillant, brave, et prude (surtout au fém.) : vertueuse.

Prime (anglicisme et néo-crétinisme, prononcer

praɪm) : jargon branché des néo-crétins de la french TV. Loteur ne sait pas trop ce que ça veut dire ; heure de grande écoute ? Il l'a entendu des lèvres d'un homo televisionus : On la (l'animatrice) connaissait en prime, la voici dans cette nouvelle émission. Autre exemple : J'aimerais savoir comment faire ou qui contacter afin de pouvoir participer au prime de la star académie ? C'est peut-être une émission de présélection. A moins que ce ne soit l'abrégé de prime-time. Quant à l'exemple suivant, on voit qu'il entretient l'ambiguïté : [...] selon le 1er baromètre Quali TV, sur l'ensemble des programmes proposés en prime sur les quatre grandes chaînes (TF1, France 2, France 3 et M6), ce sont ceux de France Télévisions qui sont le plus appréciés par les téléspectateurs (Première point fr, 05.02.2013). En prime veut dire ici à l'heure de grande écoute, et non 'en plus'. Remarquer les néo-crétinismes : Quali TV (et non Télé, avec le jeu de mots QualiTé Vé), sur l'ensemble (et non pour l'ensemble). Noter aussi le mot baromètre utilisé pour indicateur (un baromètre est normalement un instrument pour mesurer la pression atmosphérique), et France Télévisions pour Télévision française. Dans la plupart des cas, prime peut être traduit par émission, ou émission du soir.

Autres exemples : Les premiers primes (sic) sont toujours un peu ennuyeux. Ou encore : Pour lancer le prime, la Voix a débuté par une grosse annonce, agréable pour certains. Dans cette acception prime est donc masculin, et il se prononce praïme. Encore un exemple : Selon une enquête, cette émission [The Voice (★)] est celle qui génère le plus de recettes publicitaires par prime (Ozap point com, 04.02.2013). Le mot prime ici ne signifie pas une somme d'argent donnée en plus (« prime de fin d'année »), mais c'est l'abrégé de prime-time, qui signifie une émission diffusée en première heure le soir. Noter la manie de donner des titres anglais à des émissions françaises, mais apparemment cela ne dérange personne car cette émission a beaucoup de succès, et elle entraîne des recettes publicitaires importantes. Remarquer encore le verbe passe-partout générer.

(★) en français dans le texte.

Prime n'a donc rien à voir avec ses homophones féminins : prime d'assurance ou de rendement, prime ou première heure de prière, prime en escrime ... sans oublier l'adjectif prime ( ' ) signifiant le premier degré comme dans A - A', S - S'. Dans ce cas, prime se prononce prime, et non à l'anglaise praïme.

Quant aux sub-primes (anglicisme, prononcer səbpraɪm [ce qu'il y a de bien avec les mots anglais, c'est qu'ils sont imprononçables]), elles ont fait couler beaucoup d'encre – et de sang. A traduire par « prêts à haut risque ». Encore un anglicisme inutile. À éviter, donc. Voir Subprime.

Étymologie : (1er ) anglicisme issu du latin primus : premier.

Prime time (anglicisme, prononcer

praɪm taɪm ou praïme taïme) : c'est à la télévision la première partie de soirée, ou l'heure de grande écoute, après le journal télévisé. Juste après le journal, on diffuse des films ou des émissions censés intéresser le plus grand nombre. Cette expression anglaise s'imposait vraiment, attendu que l'expression française « heure de grande écoute » n'est plus comprise de personne. [...] on est en droit de s’interroger sur le rôle actuel d'un service public qui programmait en 1961 « Les Perses » d'Eschyle en prime time et sur la dégradation d'une pensée collective qui semble encouragée par les politiques (Agora-Vox, 05.11.2012). Remarquer les termes « prime time » (début de soirée), dégradation (altération, régression, recul...) et politiques pour hommes (ou femmes) politiques.

A ne pas confondre avec access prime time, émission ou programme diffusés en avant-soirée, avant la messe du journal télévisé de 20 heures. M6 a décidé d'enrichir son offre d'access prime-time ! (pas le vocabulaire français, en tout cas).

____________________________

Et en prime, c'est en anglais !

Étymologie : pour prime, voir rubrique précédente. Time (temps, heure), d'une vieille racine indo-européenne *dim : couper, diviser.

Primo-arrivant (élève): cette expression à la limite du charabia désigne un élève ou un immigré venant d'un pays étranger et qui ne connaît pas un minimum de français. Non francophone ou immigré non francophone ne suffisent pas ? L'accueil des primo-arrivants. Pour préparer et favoriser l'intégration républicaine d'un étranger dans la société française, l'Etat [sic] met à sa disposition plusieurs dispositifs (Immigration point intérieur point gouv point fr [point final]). Loteur pensait qu'un primo-arrivant, c'est celui qui arrive le premier.

Étymologie : primo, du latin primus : premier. Adverbe primo : d'abord, au commencement.

Arrivant, participe présent du verbe arriver, du latin ad (à, vers, jusqu'à) + rive. Arriver, c'est le fait d'atteindre la rive.

Primo-délinquant, homme politique qui occupe un poste pour la première fois. S'il est nommé à un autre poste ou ministère, c'est un récidiviste.

Princesse de Clèves (

La ~) : l'avoir lue est totalement inutile, et c'est même une insulte pour des tenants du

bon sens. Tandis que connaître l'informatique est hautement appréciable. Les «

humanités » ne servent à rien. A noter cependant que depuis sa diatribe contre

La Princesse de Clèves, N. Sarkozy a fait décoller les ventes du livre de Madame de La Fayette.

L'informatique, quant à elle, avec son triste cortège d'ignorance et d'approximations, et truffée de mots anglais, est le triomphe de la pensée des Anglo-Américains qui, comme on le sait, sont infiniment tolérants et humanistes.

Étymologie : prince, princesse, du latin princeps : qui est le premier. Venant de primus : premier, et capere : prendre ; littéralement le prince (princeps), c'est celui qui occupe la première place.

Principe de précaution : c'est une loi, dite

Loi Barnier

|

Cette loi du 2 février 1995 introduisit le principe de précaution dans le droit français. Le texte en a été intégré dans le code de l'Environnement (article L110-1, II, 1°). Il fait une part équilibrée entre la nécessité d'anticiper en cas d'incertitude scientifique et les impératifs économiques. Ce texte précise que :

« ... le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à un coût économiquement acceptable ».

(recliquer sur « Loi Barnier » pour refermer le texte)

|

[cliquer sur Loi Barnier], qui introduisit en France le

principe de précaution, de manière officielle. C'est surtout un concept

politiquement et médicalement correct qui veut qu'on abatte un troupeau entier, dès lors que plane un soupçon de maladie en ce qui concerne un seul animal. Peut-être que par ce même principe, il faudrait écarter ou abattre un gouvernement entier, dès lors qu'un ministre a trafiqué son CV (ou est soupçonné de l'avoir fait), ou bien même quand des soupçons de

malversations touchent un ministre ou un sous-ministre.

C'est en vertu de ce

principe dit de précaution que l'on maintient au sol des avions et que l'on ferme des aéroports dès qu'un nuage de cendre se balade entre l'Islande et l'Europe ; que l'on immobilise des milliers de véhicules sur les autoroutes dès que quelques flocons de neige tombent ; que l'on commande des millions de vaccins qui ne seront jamais utilisés pour une grippe qui fait cent ou mille fois moins de morts qu'une grippe saisonnière etc.

Étymologie : principe, du latin princeps : qui est à la première place. Voir prince, rubrique précédente.

Précaution, du latin præcautio, -nis : précaution, composé de præ : en avant, devant, + verbe caveo, cautum, cavere : prendre garde, faire attention. Cf. la fameuse inscription

Cave canem. D'une racine *kew, qui a donné en grec

κοεω (koeô) : remarquer, et ακουω (akouô) : entendre. En latin cautus : prudent, d'où en français cautèle (cf. la cautèle cauchoise, dont parle Flaubert).

Print (anglicisme, prononcer prɪnt) : on ne dit apparemment plus « papier » ni « édition papier » chez les respectables journalistes du « journal de référence », mais print, ce qui vous prend tout de suite un air plus branché. Selon Le Monde.print, alors que Bachar Al-Assad a “démenti”, lors d'une interview sur la chaîne CBS, “avoir fait usage d'une arme chimique contre son propre peuple”, John Kerry, ministre des affaires étrangères états-unien, aurait rétorqué : “L'évidence parle d'elle-même”. Noter la transcription Al-Assad, au lieu du traditionnel el-Assad. Fait rare, on donne à l'Étasunien J. Kerry un titre français (ministre des Affaires étrangères, mais sans A majuscule), au lieu du classique « Secrétaire d'État », qu'on retrouve dans tous les media français dignes de ce nom.

Étymologie : print, anglais to print : imprimer. Emprunt au vieux français preint : impression. Du latin premo, pressi, pressum, premere : presser, enfoncer, imprimer. Du supin pressum vient le mot presse.

Prioriser (barbarisme) : faire, traiter ou placer en priorité ; donner la préférence, donner la priorité ; préférer. Certaines gens adorent créer ou utiliser des mots lourdingues, alors même que des mots français existent déjà. Vous devez prioriser (donner la priorité à) la livraison à domicile. Semble être un emprunt à l'anglo-saxon (« to prioritize »). Autre exemple : Il s'agit de la zone [du cerveau] de responsabilité, de capacité à planifier, prioriser et maîtriser ses impulsions (Slate point fr, 21.08.2012). Comment comprendre prioriser ? Attribuer une priorité ?

Le verbe prioriser est déjà moche (c'est un momoche) ; hé bien il y a pire : ... l’avantage de « l’Utilisation de DPI (Deep Packet Inspection) », c'est celui de « détecter les flux au niveau applicatif et favoriser le transport P2P video et déprioriser les autres flux (approche intrusive) en cas de congestion réseau » (Next-Impact point com, 08.02.2011, citant l'opérateur Orange). Hé oui, des informaticiens intrépides ont créé le verbe déprioriser (ne pas donner la priorité, enlever la priorité ?) Outre le fait que le mot est moche, il faut en plus décoder ce que l'auteur a voulu écrire. Question : pourquoi les spécialistes de l'informatique parlent-ils une langue aussi informe à tics ?

Étymologie : prioriser, déprioriser, faits sur priorité, venant du latin prior : qui est avant.

Priorité : ce qui vient en premier, qui passe en premier : en France, la priorité est à droite (loteur parle ici d'une règle de circulation des véhicules). Il peut aussi y avoir des priorités tout à fait étonnantes : Sept pour cent seulement des personnes interrogées estiment que c'est une initiative "tout à fait prioritaire" (Le Nouvel Obs point com, 20.12.2012). Il s'agit d'un sondage sur le mariage homosexuel ; quelles sont donc les initiatives pas tout à fait prioritaires pour ces personnes qui placent le mariage homo en première place ?

Mais il y a maintenant des priorités premières, et sans doute des priorités secondaires. Voici quelques premières priorités que loteur a recensées :

Logement : l'accession de la propriété, première priorité pour les Français (nouvelobs point com).

Campagne présidentielle. Première priorité, l’emploi (ouest france point fr).

Législative : la première priorité sera de relancer la production (la voix des Roannais).

La citoyenneté, première priorité de l'Union Européenne (un forum).

L'ÉDUCATION, PREMIÈRE PRIORITÉ DU QUINQUENNAT! (blogue de l'U.M.P. ; en majuscules dans le texte).

La retraite, la première priorité d’épargne pour les Français (site de gestion de patrimoine).

etc. etc. etc.

On s'aperçoit qu'il y a une foule de premières priorités, selon les journaux, leur orientation politique ou sociale, etc. Il existe aussi des priorités secondes, comme dans ces exemples : Les différences selon la proximité partisane, bien que toujours significatives, sont sensiblement atténuées lorsque la seconde priorité budgétaire est prise en compte (trielec). Ou bien : Sa seconde priorité est la réforme et la revitalisation (???) des Nations Unies (site français de l'O.N.U.) Donc, pour l'O.N.U., « la réforme et la revitalisation des Nations Unies » sont une priorité et passent donc en premier, mais à la deuxième place. Les puissants cerveaux qui conçoivent de telles phrases courent le risque de la surchauffe.

Un homme peut avoir aussi plusieurs priorités à la fois : Manuel Valls, a "condamné fermement ces faits graves, qui mettent en jeu la circulation et l'usage d'armes de guerre sur le territoire national", dans un communiqué qui précise qu'il "a fait de la lutte sans relâche contre le trafic et la détention illégale de telles armes une des priorités de son action". Quelles sont les autres priorités (celles qui passent avant les autres) ?

Dans une valeur superlative, on peut trouver la priorité des priorités : J'ai toujours considéré que la question sociale devait être la priorité des priorités (Agora-Vox, 04.12.2012). Ce n'est pas assez que ce soit en première place, il faut aussi que la première place soit avant la première place. Un peu comme les lessives qui lavent « plus blanc que blanc », dont s'est moqué Coluche en son temps. Surenchère linguistique. Et, encore plus fort, il y a aussi des priorités absolues, – comme sur l'autoroute. Je suis passionnée par mon métier, mais mes enfants sont ma priorité absolue (une actrice, citée par Closer-Mag point fr, 26.08.2013). Existe-t-il des priorités relatives ? Et puis aussi on peut trouver des priorités majeures : «Résorber le déficit de la Sécurité sociale doit constituer une priorité majeure», relève-t-elle [la Cour des Comptes], soulignant que cet effort est «indispensable pour notre pays» et que «sa réalisation est possible» (Libé, 17.09.2013). A quand les priorités mineures ?

Bref, il ressort de tout cela que toute priorité n'est que relative.

Étymologie : voir rubrique précédente.

Prise de tête (parfois écrit

prise2tete) : à une époque où, grâce à la

novlangue (néo-langue) et au

politiquement correct, les têtes se caractérisent par un vide quasi sidéral, l'expression

prise de tête s'emploie à tout propos pour désigner une chose un peu compliquée qui oblige la personne à réfléchir ou à faire des démarches pénibles pour elle. C'est ainsi qu'un site propose :

Arrêter de fumer sans prise de tête ni prise de poids (remarquer au passage la mise en parallèle : prise de tête / prise de poids). Un autre site propose :

Zéro prise de tête : Quelques règles simples et un zeste de bon sens pour concevoir des sites web intuitifs et efficaces. Remarquer le

Zéro prise de tête : sans se fatiguer, sans problème, en toute facilité... et l'adjectif

intuitif, qui a été détourné de son sens : facile à comprendre, d'un maniement aisé.

Sous sa forme verbale «

prendre la tête », l'expression peut aussi avoir le sens de quelque chose de difficile et animée, comme une discussion :

je me suis pris la tête avec lui pour ce problème de routeur ; y voulait rien comprendre ; le contexte peut parfois être agressif :

il m'a pris la tête à cause de sa mob, qu'il m'avait prêtée, et qu'il m'accuse que c'est moi qui lui ai fait un choc, etc.

Prendre la tête, c'est vulgairement

faire chier,

emmerder (les psychanalystes parleraient ici de

déplacement).

Ça me prend la tête ! (variante : ça me prend le chou !). Avant on disait : casser la tête, se casser la tête. Cf. les jeux de casse-tête.

Enfin,

prise de tête peut devenir une expression adjectivale :

Ah, on nous murmure à l'oreillette que la presse féminine est simplement «frivole» et «pas prise de tête» (Slate point fr, 20.08.2011). Pas prise de tête = qui ne complique pas la vie. Bref

prise de tête = casse-pieds.

Étymologie : prise, du verbe prendre ; latin prehendo (prendo), presum, prehendere (prendere) : prendre.

Tête : du latin testa : cruche à deux anses, vase, pot. L'étymologie confirme avec bonheur la vacuité de la plupart des têtes contemporaines. Quand Pierre Brochant dit à propos de François Pignon, dans Le dîner de cons, « Il a une belle tête de vainqueur », le mot tête est employé dans son sens étymologique : cruche à deux anses.

Le latin avait le mot caput pour désigner la tête, d'où viennent capitale, capitaine etc.

Privilèges : dans la nuit du 4 au 5 août 1789 on a aboli tous les privilèges liés à la noblesse. Cependant, certains néo-privilégiés (députés, sénateurs, maires...) ont réhabilité des privilèges en ce qui concerne les primes, les indemnités, les retraites et le droit de s'enrichir sur le dos des Français. C'est ce qu'on appelle l'égalité des droits des citoyens. Qui sont ces néo-privilégiés ? Environ 1 000 parlementaires, les conseils régionaux, les conseils généraux, les 3 6000 communes et les communautés de communes, 16 500 « diplomates » ou prétendus tels. La république est généreuse envers ses agents.

Exemple de privilège : « Avant de quitter son perchoir, Jean-Louis Debré a fait voter à l'unanimité, et dans le silence le plus complet, une loi pour que désormais un député non réélu touche pendant 60 mois au lieu de 6 mois son indemnité mensuelle nette, qui est à ce jour - selon info sur site Assemblée nationale - de 5.178 euros, soit 6.952 euros brut. Chaque député non réélu coûte donc aux Français 417.180 euros pour 5 ans ! Sans parler ce ce qu'il leur coûtera 'à vie' ! » (Cette information sur cette

indemnité de chômage des députés a été révélée par « Le Canard Enchaîné » du 7 février 2007). Ce même Canard enchaîné révèle (en 2008) qu'un député cumulait depuis le 17 juin 2007 ses indemnités de député et de maire avec son

allocation de retour à l'emploi. Député ou députain ? (Le maire d'Alger, lui, venait à Paris pour toucher le RMI.)

Avec l'aimable autorisation de Delucq. Visitez son site.

Étymologie : privilège, du latin privilegium, de privus : privé, et lex, legis : loi. Un privilège, c'était une loi exceptionnelle en faveur d'un particulier. Cf. l'expression

Par privilège du Roy : permission exclusive accordée à un éditeur d'imprimer un ouvrage.

Privilégier : ce néo-verbe a pris les sens suivants : préférer, donner la préférence à, donner la priorité, à, faire passer avant, favoriser, distinguer, accréditer ou tout simplement adopter, choisir. Pour préparer votre levain, privilégiez l'eau non calcaire et non chlorée, et plus loin : Afin de privilégier le développement des bactéries, stockez votre levain dans un endroit plutôt chaud (dans un placard, près du four, etc.) et à l'abri des courants d'air. (Le Coconut blog . com). Une fois privilégier a les sens de « choisir » ou de « préférer », une autre fois celui de « favoriser ». Autre exemple : Gérard Mestrallet : "Privilégier les énergies renouvelables pénaliserait notre compétitivité" (Le Monde . fr, 06.02.2012). Cette phrase en néo-langue signifie à peu près : « donner la préférance aux énergies naturelles freinerait notre efficacité commerciale ». Trouvée dans un article cette construction bizarre : "On privilégie les bénéfices commerciaux à la santé publique", regrette Etienne Cendrier (Vingt Minutes . fr, 02.07.2012). Cela doit signifier : « On fait passer les bénéfices commerciaux avant la santé publique ». La police suédoise privilégie la thèse de l'accident pour expliquer l'incendie d'une mosquée qui a fait cinq blessés à Noël, a affirmé lundi la chaîne de télévision TV4 (Le Parisien . fr, 05.01.2015) : « la police suédoise accrédite la thèse, considère comme la plus probable la thèse ».

ℜappel : le verbe privilégier signifie normalement : accorder un ou des privilège(s), un ou des avantage(s). C'est aussi le fait de préférer un créancier par rapport à d'autres. Le verbe privilégier dans le sens de préférer est un néologisme, un néo-crétinisme.

Étymologie : voir rubrique précédente.

Proactif ou

pro-actif (anglicisme rampant, barbarisme) : volontaire, volontariste. N'est pas le contraire de rétroactif, mais celui de réactif : on prend la situation en main, on devance la situation.

Mieux vaut adopter une démarche pro-active avec une question du type « Où en êtes-vous dans le process de recrutement ? » (career-builder point com). Noter l'anglicisme

process : processus. Autre exemple :

"Le Premier ministre va poursuivre sa politique de "pacifisme proactif", mais il devra peut-être baisser d'un ton en mettant l'accent sur l'aspect non militaire de la diplomatie traditionnelle japonaise, par exemple sous la forme d'un soutien humanitaire aux plus faibles", juge M. Yamamoto (dépêche A.F.P., 01.02.2015). Noter les guillemets étazuniens "..." à l'intérieur d'autres guillemets étazuniens. Noter encore la lassante habitude de rejeter la principale à la fin, en incise, manie sans doute imitée du style journalistique anglo-saxon.

Avec l'adverbe

proactivement :

Réagissez proactivement.

Étymologie : le mot n'existant pas en français, sauf dans la bouche ou les écrits de quelques néo-crétins, loteur suppose que c'est une importation frauduleuse de l'anglo-saxon. Du latin pro : avant, en avant, et activus : actif. Attesté depuis 1971, selon Etymonline.

Problématique (néo-crétinisme) : normalement, une problématique est un “ ensemble complexe de problèmes dont les éléments sont liés ”. En philosophie, c'est l' “ art de bien poser un problème ”. En tant qu'adjectif,

problématique signifie “ dont l'issue est douteuse ” :

résultat problématique.

Mais en tant que néo-substantif, le mot